Quand la complexité paralyse

Dans cet épisode nous allons explorer le lien entre complexité et mal-être au travail.

« Le simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable » disait Paul Valéry.

Bien sûr, il y a le temps de l’analyse qui suppose d’embrasser la complexité pour ne pas céder au simplisme. Mais il y a aussi le temps de l’action, qui exige peut-être des simplifications, de prendre des raccourcis.

Face à la complexité, serions-nous comme une poule devant un couteau ou un lapin tétanisé par la lumière des phares ? Ou, à l’inverse, des bravaches qui la réduisent à quelques cases au risque d’être ceux à qui il en manque une ?

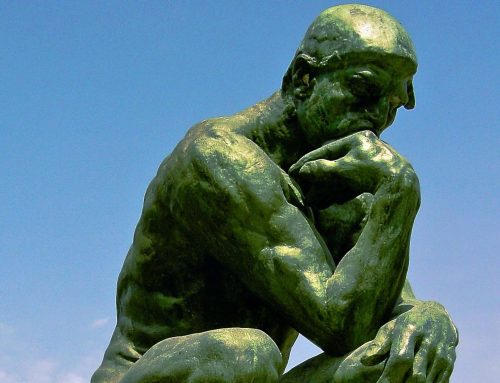

Qu’en est-il dans le travail, lorsque la complexité des problèmes à résoudre, critère cher à la méthode Hay, nous semble plus grande que jamais, lorsque la solution n’est pas dans le bréviaire et qu’il va falloir mobiliser du jus de cerveau ?

Si travailler c’est faire un effort et qu’un effort ça fait mal, affronter la complexité aussi. Alors, quand la complexité paralyse, c’est quoi l’histoire ?

On connaît l’aversion au risque, l’un des premiers principes théorisés en économie. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? Passerons-nous l’an 2000 ? Le passage à l’euro…

L’imprévisibilité du cours des choses et de la vie, qui envoie les uns chez Madame Soleil et les autres s’incliner devant un totem digital prédictif, les peurs nous rongent.

Nous n’aimons ni l’incertitude, ni la complexité. La combinaison des deux a ceci d’étonnant, d’ailleurs, qu’elle a quelque chose d’étonnamment prévisible. Tu es sûr que ça va être le bazar.

Blague à part, cela pose aussi la question de notre rapport à la complexité. Donc à ses conséquences. Or, de ce point de vue, un raisonnement simple nous semble intéressant à creuser dans le cadre du travail.

Que les choses soient complexes ou non, c’est le sentiment qu’elles le sont qui nous intéresse ici. Dit autrement, qu’advient-il lorsque nous éprouvons que la complexité que nous devons affronter ne cesse de croître ?

Chaque jour, nous ressentons que le problème à résoudre est plus complexe que la veille, comme un brouillard épais qui nimberait des panneaux de signalisation. La succession des crises – que d’aucuns qualifient de permacrise – contribue à nourrir ce sentiment.

Même en restant ras des pâquerettes, la pile de messages que tu vois grandir, la documentation et les comptes-rendus de projet qui finissent par former un fatras aussi abscons que les éléments de langage d’une institution administrative, cela produit le même effet.

Le sentiment que la complexité augmente. Mais les moyens pour y répondre, augmentent-il aussi vite ?

On voit arriver les termes de l’équation. D’un côté, un problème qui grossit, de l’autre, mon capital d’outils, de méthodes, de connaissances et d’intelligence pour le résoudre qui n’augmente pas aussi vite.

Inconsciemment, on ressent donc une forme d’arythmie. La complexité augmente, pas le contrôle que j’ai dessus.

Donc sa part, son pourcentage baisse. Et c’est là le sujet. Le sentiment d’une complexité qui augmente trop vite pour moi et qui nourrit un autre sentiment celui de perte de contrôle. Je n’ai plus la main, ça m’échappe.

Le principe est d’une simplicité déconcertante. Quand le numérateur augmente et que le dénominateur stagne, le poids de ce dernier baisse. 10 pour cent c’est toujours plus que 10 pour 120.

Une évidence me direz-vous. Oui sans aucun doute. Mais une évidence qui masque une réalité. Celle du sentiment d’impuissance qui peut en résulter et donc stress, mal-être et toute la panoplie qu’on connaît au travail.

La théorie de « l’impuissance apprise » de Seligman (Seligman, 1972) est de ce point de vue intéressante.

En substance, selon Wikipédia c’est « un état psychologique, résultat d’un apprentissage dans lequel le sujet fait l’expérience de son absence de maîtrise sur les événements » qui « tendrait à l’adoption par le sujet (…) d’une attitude résignée ou passive. Cette impuissance est « apprise » car elle se généralise même aux classes de situations dans lesquelles l’action du sujet aurait pu être efficace ».

Le sentiment d’impuissance, cause de mal-être au travail, on vous renvoie au Job Strain de Karasek. La boucle est bouclée. On imagine donc ce qui se passe quand ce sentiment de complexité qui augmente vient s’ajouter à celui de l’incertitude qui nous taraude.

Alors qu’en est-il lorsqu’on joue sur ces sentiments d’incertitude et de complexité pour légitimer des transformations qu’on espère de nos vœux en pensant mobiliser un corps social qui a toutes les chances d’être tétanisé ?

C’est aussi à cet endroit que le rôle de la fonction RH est important. Car, en l’espèce, il reste la possibilité de jouer sur le dénominateur à défaut d’influer sur la perception du numérateur. En d’autres termes, armer les gens.

On connaît l’adage, « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Ici, c’est de développement des compétences dont il s’agit en premier puis, aussi, de conscience et confiance en ses propres moyens.

Parfois, croire qu’on peut est un formidable moteur pour affronter l’adversité. Que cette croyance ne soit pas une chimère relève des responsabilités des managers et de la fonction RH.

Or, la période contemporaine est précisément porteuse de ces sentiments d’incertitude et de complexité, tant sur un plan macro que micro. Cela va du concert cacophonique du monde, et donc de notre place et notre rôle, jusqu’à l’employabilité de chacun et chacune d’entre nous.

Avons-nous donc d’autres choix que de développer nos compétences pour mieux nous armer ? Apprendre est aussi une responsabilité individuelle.

En résumé, toute chose égale par ailleurs, plus le sentiment que la complexité augmente, plus le poids des moyens pour y répondre diminue donc plus le sentiment de perte de contrôle, donc d’impuissance, augmente. Affronter la complexité exige de développer les compétences.

J’ai bon chef ?

Oui tu as bon mais on ne va pas en faire toute une histoire.