La pyramide de Maslow n’est pas un escalier

Dans cet épisode, nous allons monter les marches de la pyramide de Maslow pour mieux les descendre.

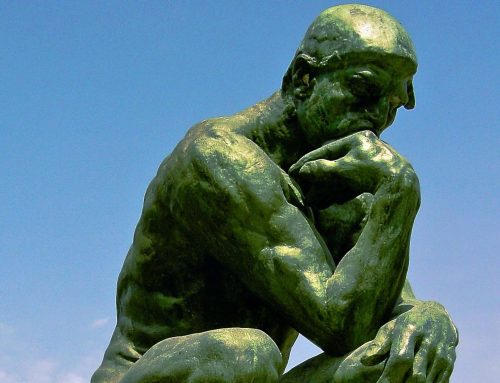

La fameuse pyramide de Maslow. Facile à comprendre et en plus sa représentation sous la forme d’une pyramide est aisément mémorisable !

A croire que certains l’aime bien parce qu’il y a un smartart dans Powerpoint… ça facilite le travail. Peut-être même qu’à l’époque de Maslow il n’y avait pas Powerpoint et que Maslow ne l’a jamais formalisée avec une pyramide.

Oui, ce serait un consultant en gestion dans les années 1960, comme toujours, les consultants, les rois des 4 cases ou des pyramides.

La bonne blague. Quoique le fameux Abraham Maslow soit aussi né un premier avril. Le souci c’est la manière dont on interprète tout cela et donc les conséquences qui peuvent en résulter.

Surtout lorsque la gestion et le management s’y réfère. Alors, la pyramide de Maslow n’est pas un escalier, c’est quoi l’histoire ?

Ne perdons pas de temps à la décrire en détail. Tout le monde la connaît, et pour cause. En substance, Maslow développe en 1943 une théorie de la motivation fondée sur la satisfaction des besoins.

C’est une des grandes approches en la matière : les théories des besoins, avec aussi par exemple celles des deux facteurs d’Hertzberg ou des 3 besoins de Mc Clelland. A noter qu’il y a aussi d’autres approches avec la théorie des attentes de Vroom par exemple.

Bref, revenons à Maslow qui organise ses fameux besoins de manière hiérarchique des plus élémentaires, ceux qui relèvent des besoins physiologiques, aux plus sophistiqués si j’ose dire, ceux qui relèvent des besoins de réalisation de soi.

D’où le choix pour beaucoup de représenter cette hiérarchie sous forme de pyramide. Comme toute théorie, elle a fait l’objet de critiques académiques. Geert Hofstede par exemple, en 1984, a critiqué ses biais culturels soulignant qu’elle n’est donc pas universelle.

On a aussi critiqué sa validité avec une base empirique un peu courte ou sur le caractère peu généralisable de ses observations avec Wade et Tavris dans les années 80 par exemple. Bref, des critiques scientifiques comme toujours, et c’est normal, d’ordre méthodologique ou théorique.

Expliquant les raisons pour lesquelles le champ des théories de la motivation n’a cessé de progresser – on pense à Deci et Ryan par exemple avec la théorie de l’autodétermination, très souvent utilisé en entreprise aussi – et éclairer un domaine d’une très grande complexité.

Ce qui nous interpelle ici, concernant Maslow, c’est une chose simple : l’idée de hiérarchie qui est non seulement encore très ancrée dans les représentations mais surtout une source insidieuse.

Notre questionnement n’est pas tant de savoir s’il y a besoin de satisfaire des besoins premiers avant de satisfaire les autres, ce n’est pas notre sujet.

En vérité, je crois que seuls celles et ceux qui ont vécu des privations fortes peuvent savoir, ce que, eux, personnellement, à un moment donné de leur vie dans des circonstances spécifiques, on fait comme arbitrage entre, par exemple, le pain et la liberté.

Notre réflexion relève du fait que des interprétations rapides véhiculent l’idée qu’il y aurait des besoins plus nobles que d’autres. Que cela soit la réalité de la pensée de Maslow lui-même ou non, importe assez peu. Que cela soit vrai ou non importe peu également.

La difficulté c’est que cette interprétation d’ordre quasi moral existe. D’autant qu’elle rencontre d’autres conceptions bien ancrées dans le monde du travail, comme celles issues du taylorisme.

Là le combo peut être porteur de logiques très gênantes. Rappelons que le taylorisme, au-delà d’être un découpage horizontal de la chaîne de valeur, est aussi un découpage vertical entre ceux qui pensent le travail et ceux qui l’exécutent.

Pour donner une image, deux hiérarchies qui se rencontrent, on imagine bien comment les sommets s’acoquinent entre eux.

A ceux qui pensent le travail, la supériorité des besoins de réalisation de soi et, à la France d’en bas, la vulgaire satisfaction de leurs besoins élémentaires. Attention hein, ce n’est pas ce qu’on pense.

On dit juste que la rencontre d’une vision simpliste de la pyramide de Maslow avec d’autres représentations tout aussi réductrices peut nourrir ce genre de cocktail nauséeux.

Parce que tous ces besoins sont des besoins d’humains. Parce qu’il n’est pas moins noble d’avoir faim que de chercher à se réaliser.

Parce que l’ouvrier qui œuvre, a autant besoin de satisfaire ses besoins de réalisation de soi que le cadre supérieur qui obéit de peur d’être viré a besoin de satisfaire des besoins de sécurité.

Parce qu’à nos yeux il y a plus de noblesse dans l’ouvrage du soudeur à l’arc ou dans la mission du collecteur de lait que dans la vacuité des modèles mathématiques de celui qui gagne de l’argent avec du trading algorithmique.

Or, à observer l’arrogance de certains, le mépris à peine dissimulé d’autres, on ne peut que s’interroger sur les effets des lectures simplistes.

Et on ne peut que rappeler, qu’à la fin de sa vie, Abraham Maslow se demandant ce qui pouvait encore motiver une fois les besoins de réalisation les plus élevés satisfaits, ajouta dans la dernière mise à jour de ses travaux, des valeurs universelles et humanistes.

Des motivations qui transcendent les intérêts personnels. La longue histoire du monde ouvrier n’en témoigne pas moins que celle de ceux qui les dirigent, car après tout on est tous humains.

En résumé, une lecture rapide de la hiérarchie des besoins de la pyramide de Maslow peut être porteuse de biais, surtout lorsqu’ils rencontrent d’autres représentations implicites qui les amplifie. N’oublions pas que tous ces besoins sont ceux de toutes les catégories sociales.

J’ai bon chef ?

Oui tu as bon mais on ne va pas en faire toute une histoire.

Références

Hofstede, G. (1984) “The cultural relativity of the quality of life concept”. Academy of Management Review 9(3), 389-398.

Kaufman, S.B. (2020) “Transcend : the new science of self-actualization”, New York, TarcherPerigree